アニサキスだけじゃない…「魚」調理時に注意すべき“食中毒”とは?

魚を調理する際に食中毒を防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。管理栄養士に聞きました。

秋はサンマやサケ、サバなどの魚介類が旬を迎える季節です。刺し身や焼き魚など、さまざまな食べ方を楽しめます。一方、魚を食べたときに食中毒が起きるケースも珍しくありません。SNS上では「生のサバは本当においしいけど、アニサキスは怖い」「刺し身を食べてから腹痛」などの声が上がっています。魚の調理時に注意すべき食中毒や調理時の注意点などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。

生魚を調理する際はよく洗うこと

Q.そもそも、魚が原因で食中毒を引き起こすケースは多いのでしょうか。

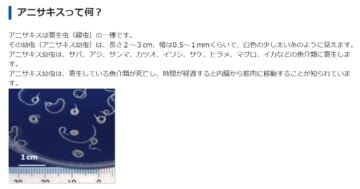

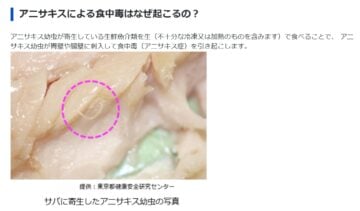

松田さん「多いと思います。食中毒の中でも、日本で一番多いのが寄生虫の『アニサキス』が原因の食中毒ですね。アニサキスはサバやアジ、カツオ、イカなどに潜んでおり、刺し身で食べたときに食中毒になりやすいです。特に魚釣りに行って、アニサキスに気付かないまま釣った魚を食べてしまい、おなかを壊してしまうというケースが多いでしょう。また、カキやアサリなどの貝を食べてノロウイルスになるケースが多く、主な症状は嘔吐(おうと)や下痢、腹痛です。

さらに、腸炎ビブリオ食中毒は、海に生息する腸炎ビブリオという細菌が付いた状態の生魚を食べることでかかります。腸炎ビブリオは温度が上がると増えますが、今は冷凍の技術が進歩していて釣った魚をすぐに冷凍するため、昔ほど腸炎ビブリオの発症件数は多くありません。

このほか、マグロの赤身などに含まれるヒスチジンという成分がヒスタミンという成分に変わると、食べた際に体調不良になることがあります。常温で長時間放置するのが問題なので、凍らせるなどすれば問題ありません。基本的に、魚は常温で放置しなければ問題はないのではないでしょうか」

Q.生魚を調理する際の注意点について、教えてください。例えば、包丁で切る前に水道水で魚をよく洗わないとダメなのでしょうか。また、内臓を取り除いた後はいかがでしょうか。

松田さん「腸炎ビブリオは真水に弱いので、よく洗うのをお勧めします。魚のぬめりは生臭さの原因となるので、血や汚れだけでなくぬめりと腸炎ビブリオの菌を落とすためにも、水道水でしっかり洗うのがとても大切です。また、内臓を取り除いた後に、キッチンペーパーでしっかりと水気を取るのも大事です。常温で置かずに、すぐに冷蔵庫に入れるようにしましょう」

Q.サンマやサバなど、秋に旬を迎える魚はどのような方法で調理すると効率的に栄養素を摂取できるのでしょうか。

松田さん「サンマやサバなどの魚にはEPAやDHAなどの良い成分が豊富に含まれているのですが、焼いて調理すると20%、揚げて調理すると50%減少します。栄養をしっかり取りたい場合は刺し身にするのが一番お勧めです。しかし、サンマの刺し身などはなかなか調理が難しいため、焼くのが一番現実的かつ手軽に栄養が取れる方法だと思います。

魚に含まれているオメガ3という脂肪は酸化しやすいため、抗酸化作用があるビタミンCを含むレモンやすだち、かぼすなどと一緒に食べるのがお勧めです。ダイコンにもビタミンCが含まれているので、大根おろしを添えるのも良いでしょう」

(オトナンサー編集部)

![大人んさー [otona × answer]](https://otonanswer.jp/wp-content/themes/pc/common/img/logo.svg)

コメント